|

|

Die "Alte Kirche zu Krefeld"

Die ältesten Kirche von Krefeld liegt im Zentrum

der mittelalterlichen Stadt. Von dieser Stadt ist heute im Straßenbild nicht mehr

viel übriggeblieben.

Vorwort:

eute, am 17. September

2011 hat Archäologie in Krefeld eine

Entdeckung an der Alten Kirche gemacht. Durch Zerfall der Außenbeschichtung

wurde ein Teil des aufgehenden Mauerwerks freigelegt.

Sichtbar wurden römische Ziegel, die mit verbaut worden waren. eute, am 17. September

2011 hat Archäologie in Krefeld eine

Entdeckung an der Alten Kirche gemacht. Durch Zerfall der Außenbeschichtung

wurde ein Teil des aufgehenden Mauerwerks freigelegt.

Sichtbar wurden römische Ziegel, die mit verbaut worden waren.

Das gab Anlass sich mit der ältesten Kirche von Krefeld zu

beschäftigen und ihr eine eigene Seite zu widmen(1).

Kurzübersicht

ALTE KIRCHE

|

1166 |

Ältester urkundlich

erwähnter Sakralbau in Krefeld. (Dionysiuskapelle) |

|

1472 |

Bau einer spätgotischen

Dreischiffigen Kirche |

|

ab 1560 |

Graf Hermann von Moers

Führt in seiner Grafschaft das Augsburger Bekenntnis ein

(Reformierte Kirche). |

|

1584 |

Krefeld brennt ab, die

Kirche wird in Mitleidenschaft gezogen Erneuerung der Kirche, |

|

ab 1599 |

kann

wieder Gottesdienst gehalten werden. |

|

1607 |

Evangelisch-

Reformierte Kirche |

|

1747 |

Inschriftentafeln

entstehen - in der Nordwand der Kirche Eingelassen. |

|

1840-42 |

Neubau einer

gotisierenden Hallenkirche, die an den Alten Turm angebaut wird.

Architekt: Johann Heinrich Freyse |

|

22.06.1943 |

Das Kirchenschiff wird

durch Bombenangriff zerstört |

|

14.04.1951 |

Einsturz des gotischen

Turmes |

|

14.12.1952 |

Einweihung der wieder

aufgebauten Alten Kirche Architekt: Paul A. Kessler |

|

1965 |

Ein neuer Turm wird

errichtet |

|

2003 |

Indienstnahme der

Vleugels-Orgel

Prof. Ewald Mataré schuf beide Eingangsportale. Das

Kreuz an der nördlichen Außenwand stammt von Prof. Ackermann,

Ebenso die anbetende Gemeinde und die Tauftafel im Innenraum der

Kirche. |

|

Quelle:

Förderverein "Alte Kirche - Aktive Kirche e. V. " |

Folgen wir kurz den Erläuterungen von Albert Steeger

in seinem Bericht mit dem Titel:

"Die Alte Kirche zu Krefeld im Wechsel der Jahrhunderte"

"Ein tragisches Geschehen nahm unserer Stadt das Wahrzeichen und

damit ihr ältestes Bauwerk; denn die Geschichte der Krefelder

Kirche reicht mit 800 Jahren

zurück in die Blütezeit des Reiches, da der

Staufer Friedrich Barbarossa

den deutschen Kaiserthron zierte". Von der

romanischen Kirche dieser Zeit stand aber schon

seit Jahrhunderten kein Stein mehr über der Erde, ja wir wußten

bis vor kurzem nicht einmal, wo sie gestanden hatte. Und nun ist

mit dem Turm auch der letzte Rest der

spätgotischen Kirche, die wenige Jahrzehnte vor der

Reformation erbaut wurde, restlos vom Erdboden verschwunden. Wir

können bei unseren Nachkommen nur die Erinnerung an diese

Bauwerke, die Ursprung und Mittelpunkt des alten Krefeld

waren, durch Wort und Bild wach halten. So werden sie verstehen,

warum das neue Bauwerk noch immer "Alte

Kirche" heißt.

-

1

Stadtansichten der Alten Kirche

Der

älteste Lageplan der Stadt Krefeld

er

14. Dezember 1952

war ein denkwürdiger Tag. Die Alte Kirche

von Krefeld wurde eingeweiht. Die Kirche wurde durch Brandbomben in der

Nacht zum 22. Juni 1943 zerstört.

Trotz Sicherheitsmaßnahmen stürzte der spätgotische Turm während der

Wiederaufbaumaßnahme ein. Ein neuer Turm wurde südlich neben dem

Langhaus neu errichtet (Bild

12). Der bekannte Heimatforscher Albert

Steeger (1885-1958) konnte

im innern der Kirche Ausgrabungen durchführen, die wichtige Fragen zur

Baugeschichte der Kirche beantworten konnten. Welche bildlichen

Nachrichten gibt es? er

14. Dezember 1952

war ein denkwürdiger Tag. Die Alte Kirche

von Krefeld wurde eingeweiht. Die Kirche wurde durch Brandbomben in der

Nacht zum 22. Juni 1943 zerstört.

Trotz Sicherheitsmaßnahmen stürzte der spätgotische Turm während der

Wiederaufbaumaßnahme ein. Ein neuer Turm wurde südlich neben dem

Langhaus neu errichtet (Bild

12). Der bekannte Heimatforscher Albert

Steeger (1885-1958) konnte

im innern der Kirche Ausgrabungen durchführen, die wichtige Fragen zur

Baugeschichte der Kirche beantworten konnten. Welche bildlichen

Nachrichten gibt es?

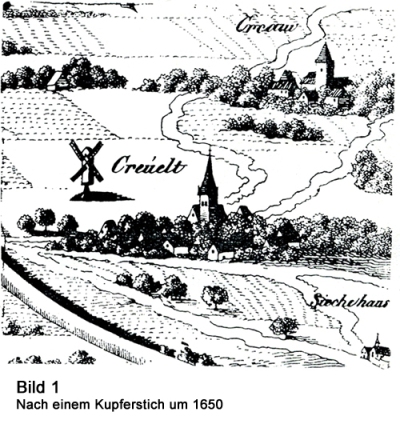

Krefeld war vor 300 Jahren

noch ein unbedeutendes Landstädtchen

(Bild 1). Es hatte zwar eine Festung, umgeben

von Wall, Graben, Mauer, Türmen und Tore, hat aber aufgrund neuerer

Feuerwaffen keine bastionsförmigen Anlagen erhalten. Daher gibt es auch

nur wenige bildliche Darstellungen von Gebäuden.

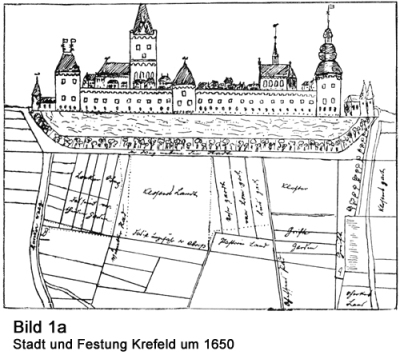

Eine Handskizze aus der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

zeigt die spätgotische Kirche von Osten aus gesehen. Rechts neben der

Alten Kirche befindet sich das

St. Johann Baptistkloster an der

Poststraße gelegen (Bild 1a).

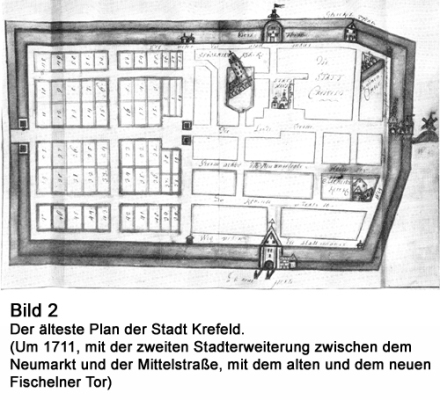

Als nächst jüngeres Dokument sehen Sie einen Grundrissplan der Stadt

Krefeld. Er stammt aus der zweiten Stadterweiterung um

1711. Das Fischelner Tor stand am

heutigen Neumarkt. Im Pflaster ist der Torgrundriss aufgezeichnet.

Die "Reformirte Kerck" zwischen

"Menisten Kercke",

"Kloster",

"Statthaus", "Evers Tornn"

und "Begynen Kloster" sind stark

schematisch dargestellt worden. Deutlich erkennen wir die beiden Zugänge

zum Kirchplatz. Der eine vom Schwanenmarkt der andere von der

Hochstraße. Hier so vermutete Steeger waren sogenannte " Pfarreisen"

im Boden angebracht. Diese Eisenroste befanden sich im Boden zu den

Eingängen zum Friedhof. Eine mittelalterlichen Kirchenvorschrift

besagte, dass an allen Toren und Eingängen zum Friedhof weitmaschige

Roste an zu bringen sind, um das Vieh den Zutritt zu verwähren

(Bild 2). Eine Handskizze aus der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

zeigt die spätgotische Kirche von Osten aus gesehen. Rechts neben der

Alten Kirche befindet sich das

St. Johann Baptistkloster an der

Poststraße gelegen (Bild 1a).

Als nächst jüngeres Dokument sehen Sie einen Grundrissplan der Stadt

Krefeld. Er stammt aus der zweiten Stadterweiterung um

1711. Das Fischelner Tor stand am

heutigen Neumarkt. Im Pflaster ist der Torgrundriss aufgezeichnet.

Die "Reformirte Kerck" zwischen

"Menisten Kercke",

"Kloster",

"Statthaus", "Evers Tornn"

und "Begynen Kloster" sind stark

schematisch dargestellt worden. Deutlich erkennen wir die beiden Zugänge

zum Kirchplatz. Der eine vom Schwanenmarkt der andere von der

Hochstraße. Hier so vermutete Steeger waren sogenannte " Pfarreisen"

im Boden angebracht. Diese Eisenroste befanden sich im Boden zu den

Eingängen zum Friedhof. Eine mittelalterlichen Kirchenvorschrift

besagte, dass an allen Toren und Eingängen zum Friedhof weitmaschige

Roste an zu bringen sind, um das Vieh den Zutritt zu verwähren

(Bild 2).

-

2

Lage der gotischen Kirche

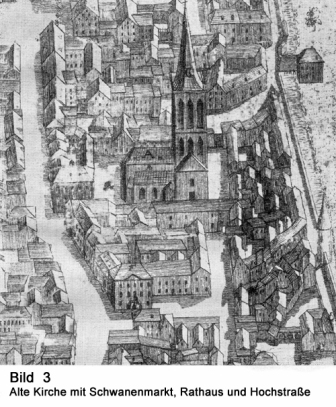

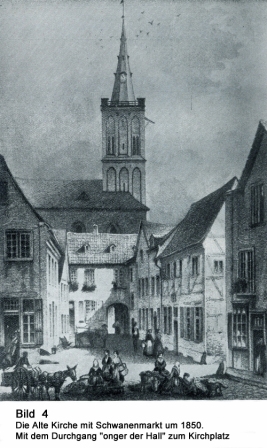

Auf diesem Bild noch

gut zu erkennen die mittelalterliche Bebauung der Stadt Krefeld.

Im Vordergrund der

Schwanenmarkt, im Hintergrund die Alte Kirche um 1850

as

dreidimensional vergrößerte Bildausschnitt ist Teil einer Gesamtansicht

der Stadt Krefeld und stammt von D. Braches und

wurde Conrad Friedrich und Johann von

der Leyen gewidmet

(Bild 3). Es wurde am Ende des 18.

Jahrhunderts

in Auftrag gegebenen und zeigt die Alte Kirche

im damaligen Stadtbild. Durch einen Tordurchgang vom Schwanenmarkt

aus, gelangte man zum Kirchhof. Es gab auch einen Zugang vom

Bröcksken aus über die Quartelnstraße zur Kirche. Beide Tore

waren verschlossen. as

dreidimensional vergrößerte Bildausschnitt ist Teil einer Gesamtansicht

der Stadt Krefeld und stammt von D. Braches und

wurde Conrad Friedrich und Johann von

der Leyen gewidmet

(Bild 3). Es wurde am Ende des 18.

Jahrhunderts

in Auftrag gegebenen und zeigt die Alte Kirche

im damaligen Stadtbild. Durch einen Tordurchgang vom Schwanenmarkt

aus, gelangte man zum Kirchhof. Es gab auch einen Zugang vom

Bröcksken aus über die Quartelnstraße zur Kirche. Beide Tore

waren verschlossen.

Der Kirchbau in

(Bild 3 u. 4)

stellt eine dreischiffige Anlage mit zwei gesonderten Turmhallen dar. In

der Kunstgeschichte wird so ein Bau "Pseudobasilika" genannt. Nach

Albert Steeger handelt es sich vom Gesamtaufbau her um die

alte gotische

Kirche

von 1472.

egen

baulicher Mängel wurde nach mündlicher Überlieferung um

1842

das

Langhaus und die beiden Seitenschiffe abgebrochen. Der Turm blieb

stehen. Dann baute man ein neues Langhaus in Form einer

Hallenkirche mit großen Fenstern

(Bild 4). Die

gotische Turmkapelle

wurde erhöht. Das Mittelschiff und die Turmkapellen erhielten ein

gemeinsames Dach. egen

baulicher Mängel wurde nach mündlicher Überlieferung um

1842

das

Langhaus und die beiden Seitenschiffe abgebrochen. Der Turm blieb

stehen. Dann baute man ein neues Langhaus in Form einer

Hallenkirche mit großen Fenstern

(Bild 4). Die

gotische Turmkapelle

wurde erhöht. Das Mittelschiff und die Turmkapellen erhielten ein

gemeinsames Dach.

-

3

Ausgrabungen in der Alten Kirche durch Albert Steeger

Albert Steeger:

"Saxa loquuntur, d. h. die

Steine Reden, ist ein in der kirchlichen Altertumswissenschaft öfters

gebrauchtes Wort, das in Anlehnung an ein Wort des neuen Testamentes

geprägt ist. Hier will es sagen: Wenn die Bilder Schweigen reden die

Steine des Bauwerkes".

Bild 4b

Bild

5

Bild

7

olgende

Frage stellte sich Albert Steeger

1951: olgende

Frage stellte sich Albert Steeger

1951:

"Lag die romanische Kirche der

Stauferzeit, die in einer

Urkunde von 1166

genant ist, bereits an dieser Stelle oder ist sie anderswo im Stadtkern

zu suchen?"

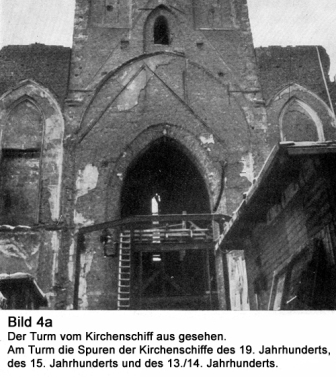

Durch die starken Zerstörungen der Kirche

wurden in der Innenseite des Turms drei Dachfurchen im Putz sichtbar.

Die Höhere gehörte zur Kirche von

1842, die Tiefere zur

spätgotischen

von 1472.

Eine Dritte war in der Mittelachse nach Süden hin verschoben.

Albert Steeger schloss daraus, das es noch eine Ältere Kirche

gegeben müsse

(Bild 4a).

Eine archäologische Ausgrabung konnte diese Frage nur beantworten.

Nachfolgende Ausgrabungsbefunde werden

unverändert bzw. ungekürzt wiedergegeben

n

der Baugrube des neuen Heizungskellers wurden primitive Fundamente aus

Naturstein mit einem lockeren Kalkmörtel angeschnitten. Als wir sie

sorgfältig freilegten, erwiesen sie sich als Reste der Rundung einer

Choranlage

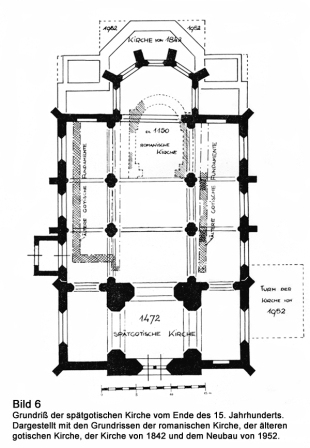

(Bild 6 u.7). Eine später

eingebaute Grabkammer hatte zwar das Mittelstück zerstört, aber

glücklicherweise waren die einspringenden Ecken der

Apsis gerade

noch erhalten geblieben, so dass eine Rekonstruktion des ganzen

Chorrunds möglich war

(Bild 6). An dieses setzte

sich aus gleichem Material auf der Südseite eine Längsmauer fort; auf

der Nordseite war eine solche bis auf einen geringen Rest durch spätere

Bestattungen zerstört. Von Seitenschiffen fand sich keine Spur.

Schließlich gelang es, die Südwestecke des Bauwerks festzulegen, so dass

der ganze Grundriss dieser ältesten Anlage gegeben war. Die geringe

Größe der Kapelle mit 4 x 5 m zeugte schon für ein hohes Alter.

Wenige keramische Fundstücke in den Baugruben konnten

um 1200

datiert werden. Das Mauerwerk der Fundamente war das übliche

Gussmauerwerk dieser Zeit, das aus

römischem

Baumaterial in zweiter Verwendung bestand: Tuffsteine,

Liedberger Sandsteine, Rheinkiesel, römischer Estrichboden

und römische Dachziegel. So spricht alles dafür, dass wir in den

Fundamenten dieser Kapelle die

romanische Kirche, die

1166

erstmalig urkundlich erwähnt wurde, angetroffen haben. n

der Baugrube des neuen Heizungskellers wurden primitive Fundamente aus

Naturstein mit einem lockeren Kalkmörtel angeschnitten. Als wir sie

sorgfältig freilegten, erwiesen sie sich als Reste der Rundung einer

Choranlage

(Bild 6 u.7). Eine später

eingebaute Grabkammer hatte zwar das Mittelstück zerstört, aber

glücklicherweise waren die einspringenden Ecken der

Apsis gerade

noch erhalten geblieben, so dass eine Rekonstruktion des ganzen

Chorrunds möglich war

(Bild 6). An dieses setzte

sich aus gleichem Material auf der Südseite eine Längsmauer fort; auf

der Nordseite war eine solche bis auf einen geringen Rest durch spätere

Bestattungen zerstört. Von Seitenschiffen fand sich keine Spur.

Schließlich gelang es, die Südwestecke des Bauwerks festzulegen, so dass

der ganze Grundriss dieser ältesten Anlage gegeben war. Die geringe

Größe der Kapelle mit 4 x 5 m zeugte schon für ein hohes Alter.

Wenige keramische Fundstücke in den Baugruben konnten

um 1200

datiert werden. Das Mauerwerk der Fundamente war das übliche

Gussmauerwerk dieser Zeit, das aus

römischem

Baumaterial in zweiter Verwendung bestand: Tuffsteine,

Liedberger Sandsteine, Rheinkiesel, römischer Estrichboden

und römische Dachziegel. So spricht alles dafür, dass wir in den

Fundamenten dieser Kapelle die

romanische Kirche, die

1166

erstmalig urkundlich erwähnt wurde, angetroffen haben.

-

Die ältere gotische Kapelle

nsere

zuerst gehegte Vermutung, dass die

romanische Kapelle

sich bis zum Turm erstreckte, hatte sich nicht bestätigt, und jene

älteste Dachspur am Turm würde uns unverständlich geblieben sein, wenn

wir nicht, zu unserer größten Überraschung, eine weitere Kirche

angetroffen hätten, die der bekannten

spätgotischen Kirche

voranging

(Bild 6). Wir bezeichnen sie

nur mit Vorbehalt als frühe

oder ältere gotische Kirche. Sie

ist zwar zeitlich zwischen der

romanischen Kapelle von 1166 und

der Kirche von 1472

anzusetzen, aber eine genaue Datierung ist nicht möglich. Das

Baumaterial besteht teils aus Tuff mit römischen Siegelstücken,

teils aus Ziegelsteinen. Es war schon eine verhältnismäßig großer Kirche

mit Seitenschiffen und zwei recheckigen Pfeilerpaaren, die sich auf der

Südseite noch nachweisen ließen

(Bild 6). Der westliche

Abschluss dieser Kirche war nicht zu klären, weil die weit ausgreifenden

Baugruben der spätgotischen

Turmpfeiler und Grabgruben hier

alles zerstört hatten. Doch scheint sich nach dem Grabungsbefund das

Mittelschiff - vielleicht als Turm- noch weiter nach Westen fortgesetzt

zu haben. Die Fundamentbänke des Mittelschiffes, als Träger der

Rechteckpfeiler, passten ausgezeichnet zu der Spannweite der oben

erwähnten ältesten Dachspur am Turm von

1472.

Man hat dieses, wenn auch nur für kurze Zeit, noch mit dem alten

Mittelschiff verbunden. Als

Apsis benutzte diese frühe,

gotische Kirche

zunächst noch die Apsis

der romanischen Kapelle.

Nicht nachweisbar war die südliche Außenwand dieser Kirche, wohl weil

sie genau im Bereich der noch stehenden heutigen Außenmauer lag, wo wir

nicht graben konnten. Einzelne Schnitte bestärken uns in der Meinung,

dass sie wohl 1842

beseitigt wurde. nsere

zuerst gehegte Vermutung, dass die

romanische Kapelle

sich bis zum Turm erstreckte, hatte sich nicht bestätigt, und jene

älteste Dachspur am Turm würde uns unverständlich geblieben sein, wenn

wir nicht, zu unserer größten Überraschung, eine weitere Kirche

angetroffen hätten, die der bekannten

spätgotischen Kirche

voranging

(Bild 6). Wir bezeichnen sie

nur mit Vorbehalt als frühe

oder ältere gotische Kirche. Sie

ist zwar zeitlich zwischen der

romanischen Kapelle von 1166 und

der Kirche von 1472

anzusetzen, aber eine genaue Datierung ist nicht möglich. Das

Baumaterial besteht teils aus Tuff mit römischen Siegelstücken,

teils aus Ziegelsteinen. Es war schon eine verhältnismäßig großer Kirche

mit Seitenschiffen und zwei recheckigen Pfeilerpaaren, die sich auf der

Südseite noch nachweisen ließen

(Bild 6). Der westliche

Abschluss dieser Kirche war nicht zu klären, weil die weit ausgreifenden

Baugruben der spätgotischen

Turmpfeiler und Grabgruben hier

alles zerstört hatten. Doch scheint sich nach dem Grabungsbefund das

Mittelschiff - vielleicht als Turm- noch weiter nach Westen fortgesetzt

zu haben. Die Fundamentbänke des Mittelschiffes, als Träger der

Rechteckpfeiler, passten ausgezeichnet zu der Spannweite der oben

erwähnten ältesten Dachspur am Turm von

1472.

Man hat dieses, wenn auch nur für kurze Zeit, noch mit dem alten

Mittelschiff verbunden. Als

Apsis benutzte diese frühe,

gotische Kirche

zunächst noch die Apsis

der romanischen Kapelle.

Nicht nachweisbar war die südliche Außenwand dieser Kirche, wohl weil

sie genau im Bereich der noch stehenden heutigen Außenmauer lag, wo wir

nicht graben konnten. Einzelne Schnitte bestärken uns in der Meinung,

dass sie wohl 1842

beseitigt wurde.

om

aufgehenden Mauerwerk der spätgotischen Kirche stand nach

1840

nur noch der Turm. Unsere Ausgrabung legte von dieser Kirche die

Fundamente der Choranlage mit fünf Seiten eines Achtecks und zwei

schweren Strebpfeilern sowie die Mittelschiffpfeiler frei

(Bild 7). Unter dem

Chorfundament, genau in der Mittellinie der Kirche betrachten. Der

Nachweis der spätgotischen

Pfeiler wurde erleichtert, weil

man beim Bau der Kirche von

1842 den

gotischen

Fußboden mit dem Bauschutt des abgebrochenen

spätgotischen Langschiffes

um 60 cm erhöhte und die Pfeilerstümpfe so hoch stehen ließ. Von

den viere Pfeilern konnten noch drei ermittelt werden, ebenso von den

Halbpfeilern am Turm und am Chorbeginn je einer, so dass eine

vollständige Rekonstruktion des Grundrisses möglich wurde

(Bild 6). Von den

spätgotischen Seitenschiffwänden

waren 1840

nur wenige Zentimeter schmale Streifen im Anschluss an die Turmhallen

erhalten geblieben. Der Chorschluss der

spätgotischen Seitenschiffe

war gerade. Er nutzte die Grundmauern der älteren

gotischen Kirche. om

aufgehenden Mauerwerk der spätgotischen Kirche stand nach

1840

nur noch der Turm. Unsere Ausgrabung legte von dieser Kirche die

Fundamente der Choranlage mit fünf Seiten eines Achtecks und zwei

schweren Strebpfeilern sowie die Mittelschiffpfeiler frei

(Bild 7). Unter dem

Chorfundament, genau in der Mittellinie der Kirche betrachten. Der

Nachweis der spätgotischen

Pfeiler wurde erleichtert, weil

man beim Bau der Kirche von

1842 den

gotischen

Fußboden mit dem Bauschutt des abgebrochenen

spätgotischen Langschiffes

um 60 cm erhöhte und die Pfeilerstümpfe so hoch stehen ließ. Von

den viere Pfeilern konnten noch drei ermittelt werden, ebenso von den

Halbpfeilern am Turm und am Chorbeginn je einer, so dass eine

vollständige Rekonstruktion des Grundrisses möglich wurde

(Bild 6). Von den

spätgotischen Seitenschiffwänden

waren 1840

nur wenige Zentimeter schmale Streifen im Anschluss an die Turmhallen

erhalten geblieben. Der Chorschluss der

spätgotischen Seitenschiffe

war gerade. Er nutzte die Grundmauern der älteren

gotischen Kirche.

Der Fußboden des

1840

abgebrochenen spätgotischen

Langschiffes war ein vielfach

gestückelter Belag aus ziegelroten Tonplättchen niederrheinischer Art.

Darin eingelegt fanden sich zahlreiche Grabsteinplatten in Blaustein und

Sandstein. Sie lagen meist nicht mehr an ursprünglicher Stelle. Eine

ganze Anzahl hatte man auf die südliche Pfeilerfundamentbank der

älteren gotischen Kirche

gelegt, weil dort nicht weiter bestattet wurde.

-

4

Die Rekonstruktion der spätgotischen Kirche

Unser

Wissen um den Bau der Alten Kirche lässt sich zusammenfassen:

-

Im 12. Jahrhundert er erbaute man in

Crinfelde dicht neben der Straßenkreuzung Fischeln - Hüls und

Kempen - Linn eine Dionysiuskapelle aus römischem Baumaterial. Wir

dürfen sie uns, auch in der geringen Größe, vorstellen wie den noch

erhaltenen Kernbau des St. -Peter-Kirchleins bei Kempen. Beide waren

einfache Saalkirchen mit Rundchor. So wie die Peterskapelle an einer

alten Straßenkreuzung und an der Grenze mehrerer Honnschaften

die Kirche für die ringsherum liegenden Bauernschaften Benrath,

Inrath, Dießem das gemeinsame Gotteshaus gewesen sein.

Vermutlich lagen auch in nächster Nähe der Kirche einige Bauernhöfe;

denn sie steht hart am Rande einer leichten Talung, die für

bäuerliche Siedler begehrenswertes Siedlungsland bot. Ähnliche

Saalkirchen bestanden

um 1200 in der Nachbarschaft

in Linn-Heulesheim (siehe

rekonstruierte Kirche von Archäologie in Krefeld),

Uerdingen und Fischeln. Vielleicht ist der von uns in

Krefeld festgestellte kleine

romanische Kapellenbau

aus Stein nicht einmal die älteste Kirche. Es ist durchaus möglich,

dass noch ein Holzbau vorangegangen ist.

-

Wie in Kempen

um 1300

die Peterskapelle nicht mehr genügte und man zum Neubau einer

größeren Kirche schritt, so wird sich auch in Krefeld in

dieser Zeit das Bedürfnis nach einem größeren Gotteshaus

herausgestellt haben. Man kann allerdings nur vermuten, dass der von

uns aufgefundene größere schon dreischiffige Bau der

älteren gotischen Kirche

mit einem gewissen Aufschwung des Ortes, der schließlich zur

Stadterhebung führte, zeitlich zusammenfällt.

-

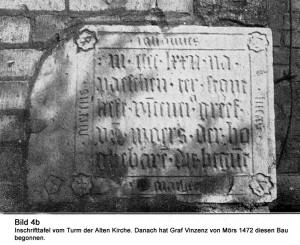

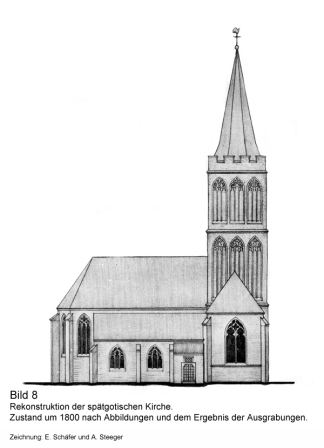

Die

spätgotische Kirche

entstand in der am Niederrhein baulustigen und

schmuckfreudigen Zeit im letzten Drittel des

15. Jahrhunderts,

wie wir durch die inschriftenplatte am Turm und durch das

"Weihegefäß" wissen. Die ältere gotische Kirche wurde damals ganz

abgebrochen; von ihren Fundamenten wurden nur die der

Seitenschiffschlussmauern benutzt. Warum man den vergrößerten Neubau

einige Dezimeter nach Norden herausrückte, ist nicht ganz klar. Die

Rekonstruktion der

spätgotischen Anlage

(Bild 8),

die wir mit dem Architekten auf Grund der Bildunterlagen und der

Ausgrabungsergebnisse entwarfen. Der beherrschende Bauteil war, wie

bei so vielen niederrheinischen Dorfkirchen, ohne Zweifel der

Turm. Langhaus und Chor wirken demgegenüber viel

bescheidener. Ob man diese Verschiedenheit auf ein Erschöpfen der

Mittel zurückführen kann, mag dahingestellt bleiben, dass der

Kirchturm ein Symbol war, ein Ausdrucksmittel der Stärke, vielfach

sogar (vergl. Uerdingen!) ein echter Wehrturm. Daher dürfte

auch das Interesse des Landesherrn, des Grafen Vincentius von

Moers, an diesem Bau herrühren, der nach der Inschriftplatte

1472

den Grundstein legte

(Bild 4b). Nach unsern

Beobachtungen hat man den Turm und die beiden Turmhallen zusammen

mit dem Langschiff begonnen. Dasselbe hat auch H. Remkes

(Entwurf einer Chronik, um

1845)

beim Abbruch des gotischen

Langschiffs beobachtet. Dann

wäre es höchstwahrscheinlich, dass die

spätgotische Choranlage,

die sicher am dringlichsten war und die

romanische Apsis

ersetzen musste, zuerst begonnen wurde. Es ist nur eine ansprechende

Vermutung, wenn wir uns vorstellen, dass gegenüber dem am Turmbau

interessierten Landesherrn bei der Grundsteinlegung zum Chorhaus der

geistliche Herr, der Kölner Erzbischof, durch das

obengenannte "Weihegefäß" mit dem Kurkölner Kreuz

(Bild 7a), in Erscheinung

trat. Über das Innere der

spätgotischen Kirche sind wir

nur höchst mangelhaft unterrichtet. Die schweren achteckigen, aus

Ziegelstein gemauerten Pfeiler zeigten nur Vorlagen für die

Gurtbögen. Vermutlich setzten die Gewölberippen auf Konsolen auf.

Solche fanden wir wenigstens noch in den beiden Turmhallen vor.

Deutlich waren auch im Turm die Linien des alten Kreuzgewölbes zu

erkennen. Turm und Turmhallen bildeten einst eine wundervolle

Einheit. Sie waren durch hohe spitzbogige Arkadendurchbrüche

untereinander wie auch mit dem Langhaus verbunden. Die geplante

Öffnung und und Wiederherstellung der Arkaden hätte der Kirche eine

geschlossene, vor der ganzen Front herziehende Halle von besonderer

Schönheit geschenkt, man möchte fast sagen, beinahe eine Art

Westwerk gotischer

Prägung. Sie hatte in

spätgotischer Zeit am

Niederrhein kaum ein ebenbürtiges Gegenstück. Aber ihre

Schönheit war auch ihre Schwäche. Die großen Arkadendurchbrüche nach

allen vier Seiten machten den Turm zu einem sogenannten Pfeilerturm,

dessen gewaltige Last ganz allein auf den vier Pfeilern ruhte.

Leider können wir kein Rekonstruktionsbild dieser Halle vorlegen,

weil das Unglück uns überraschte und Einzelheiten des früheren

Zustandes noch nicht festgelegt waren. Alle, die um diese Dinge

wissen, sollten sich zusammentun, um wenigstens ein Bild nach der

Erinnerung zu schaffen.

-

1840

wurde das gotische Langhaus

mitsamt der Fundamente abgebrochen und an seiner Stelle die 1842

eingeweihte Kirche errichtet. Heute stehen von diesem Bau nur noch

Teile der Außenwände. Die Choranlage ist

1950

abgebrochen und durch eine erweiterte von rechteckiger Form ersetzt

worden

(Bild 6).

Das Innere der Kirche von

1842 mit vier Säulenpaaren,

drei gleich hohen Schiffen und eingebauter Empore zeigt uns

so deutlich, dass sich Worte der Erklärung erübrigen. - Die letzte

größere Veränderung an der Kirche vor der Zerstörung selbst wurde im

Jahre 1936

vorgenommen, als man das Turmportal beseitigte und die mittlere

Turmhalle zu einer Taufkapelle umgestaltete.

Die Alte Kirche von Krefeld Die Alte Kirche von Krefeld Die Alte Kirche von Krefeld Die Alte Kirche von Krefeld

Westansicht der Alten Kirche von 2011 Denkmal des Grafen Hermann von Neuenar-Moers Gedenktafel von 1747

Hör hier du Menschen Kind! mach dich zum Tod bereit

Geh durch die enge Pforte ins Reich der Seligkeit

Verlaß die schnöde Sünd die durch des Todes Jammer

Dich schlept elendig hin zur höllen glut und Jammer

Die Alte Kirche von Krefeld

Westansicht der Alten Kirche von 2011

|

|