Eine Ausstellung des Limburgs Museum Venlo und des

Rijksmuseums van Oudheden Leiden

im

Museum Burg Linn

Teil 1

1 Fibeln 1 Fibeln

2

Schmuck

2

Schmuck

3

Laténekultur 3

Laténekultur

4 Fürstengrab

von OSS 4 Fürstengrab

von OSS

5

Weinmischgefäße 5

Weinmischgefäße

6

Wagengrab von Wuchen 6

Wagengrab von Wuchen

7

Gräber aus Venlo 7

Gräber aus Venlo

8 Gräber aus

Havelte

8 Gräber aus

Havelte  9 Wertvolle

Funde

9 Wertvolle

Funde

10 Reiche Gräber

10 Reiche Gräber

11 Schmuck

11 Schmuck

12 Goldschätze

12 Goldschätze

14

Münzschatzhorte 14

Münzschatzhorte

15 Wein trinken

15 Wein trinken

16 Im

Umfeld des Hofes 16 Im

Umfeld des Hofes

17 Metallbearbeitung

17 Metallbearbeitung

18 Handwerk

18 Handwerk

19 Objekte Holz Eisen

19 Objekte Holz Eisen

20 Salz

20 Salz  21 Handel internationale Kontakte

21 Handel internationale Kontakte

Einige Funde lassen sich nur schwer deuten, so wie diese Gesichtsmaske

aus Middelstum. Hat sie etwa mit Religion oder Kult zu tun oder oder

wurde sie nur hergestellt, um andere damit zu belustigen?

Linke Maske Original. Rechts gespiegelt.

Überall Kelten

ie

geheimnisvollen Kelten regen auch

heute noch die Phantasie der Menschen an. Die moderne Gesellschaft

entlehnt vieles von ihnen oder von Dingen, die für

keltisch gehalten werden. Man kann

„keltischen“ Schmuck und Kunstobjekte kaufen oder sich

Tätowierungen mit „keltischen“ Ornamenten machen lassen. Wir hören

„keltische“ Musik und trinken „keltisches“

Bier. Manche Menschen leben ein Leben, dass sie für

keltisch halten, verwenden einen

Naturkalender und heiraten nach Riten, die bereits die

Kelten verwendet haben sollen.

Gerade für das Übernatürliche bilden die Kelten

eine wichtige lnspirationsquelle. Was sind die Gründe hierfür? Wer waren

die Kelten und haben sie jemals

zwischen Rhein und belgischer Nordseeküste gelebt? ie

geheimnisvollen Kelten regen auch

heute noch die Phantasie der Menschen an. Die moderne Gesellschaft

entlehnt vieles von ihnen oder von Dingen, die für

keltisch gehalten werden. Man kann

„keltischen“ Schmuck und Kunstobjekte kaufen oder sich

Tätowierungen mit „keltischen“ Ornamenten machen lassen. Wir hören

„keltische“ Musik und trinken „keltisches“

Bier. Manche Menschen leben ein Leben, dass sie für

keltisch halten, verwenden einen

Naturkalender und heiraten nach Riten, die bereits die

Kelten verwendet haben sollen.

Gerade für das Übernatürliche bilden die Kelten

eine wichtige lnspirationsquelle. Was sind die Gründe hierfür? Wer waren

die Kelten und haben sie jemals

zwischen Rhein und belgischer Nordseeküste gelebt?

Kelten in Europa

b

ca. 825 v. Chr. entwickelt sich im

Süden Mitteleuropas die

Hallstattkultur. Einige Personen erhalten durch ihre Kontakte

zum Mittelmeerraum eine starke Position. Man bestattet sie reich

in prunkvollen Grabkammern, die von großen Grabhügeln überdeckt werden.

Ihr Einfluss ist in weiten Teilen Europas erkennbar.

Nach 475 v. Chr. sind deutlich

Gesellschaftliche Veränderungen wahrnehmbar. Eine Kriegerelite zieht die

Macht an sich. Mächtige Befestigungen bestimmen von nun an das Bild.

Trotz dieser Entwicklung vollzieht sich in der Kunst die Entwicklung

eines neuen Stils. Der Fundort La Tène

(Schweiz) gibt dieser Kultur ihren Namen. Ihre Kunstobjekte

verbreiten sich über ein weites Gebiet und werden häufig nachgeahmt. Die

Träger dieser Kultur nennt man:

Die Kelten . b

ca. 825 v. Chr. entwickelt sich im

Süden Mitteleuropas die

Hallstattkultur. Einige Personen erhalten durch ihre Kontakte

zum Mittelmeerraum eine starke Position. Man bestattet sie reich

in prunkvollen Grabkammern, die von großen Grabhügeln überdeckt werden.

Ihr Einfluss ist in weiten Teilen Europas erkennbar.

Nach 475 v. Chr. sind deutlich

Gesellschaftliche Veränderungen wahrnehmbar. Eine Kriegerelite zieht die

Macht an sich. Mächtige Befestigungen bestimmen von nun an das Bild.

Trotz dieser Entwicklung vollzieht sich in der Kunst die Entwicklung

eines neuen Stils. Der Fundort La Tène

(Schweiz) gibt dieser Kultur ihren Namen. Ihre Kunstobjekte

verbreiten sich über ein weites Gebiet und werden häufig nachgeahmt. Die

Träger dieser Kultur nennt man:

Die Kelten .

-

1

Schmuck Hallstatt und Laténe ca. 825 v. Chr. - 0

|

|

|

|

|

|

|

|

Fibel |

|

Zwei große Beutelfibeln, Hallstatt (Östereich) und Reoab (Ungarn) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fibel |

|

Zwei große Mantelfibeln, Giubiasco (Schweiz) und unbekannter Fundort (Ungarn). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fibel |

|

Mantelfibel mit Perle aus Bernstein, unbekannter Fundort (Ungarn). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fibel |

|

Unterschiedliche Fibelformen, Giubiasco (Schweiz), Hallstatt (Österreich), unbekannte Fundorte (Ungarn) und Winchester (England). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fibel |

|

Unterschiedliche Fibelformen, Giubiasco (Schweiz), Hallstatt (Österreich), unbekannte Fundorte (Ungarn) und Winchester (England). |

|

|

|

|

|

|

|

-

2

Schmuck Hallstatt und Laténe ca. 825 v. Chr. - 0

|

|

|

|

|

|

|

|

Fibeln |

|

Drei Fibeln in Form von Bronzenadeln, Genf und Neuchâtel (Schweiz) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mantelfibeln |

|

Zwei Deckplatten für Mantelfibeln: Schwastika und Insekt, unbekannter Fundort (Frankreich) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Halsring |

|

Halsring (Torques), Maria Laach (Deutschland) und unbekannter Fundort (Frankreich) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Knöchelring |

|

Knöchelring, Kesthely (Ungarn) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Armband |

|

Silbenes Armband, Giubiasco (Schweiz) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Glasperle |

|

Glasperle, Giubiasco (Schweiz) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Glocke |

|

Glocke aus Bronze, unbekannter Fundort (Frankreich) |

|

|

|

|

|

|

|

-

3

Laténekultur ca. 475 v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Eisenbarren |

|

La Téne, Schweiz |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schmuck |

|

Haarspangen, La Téne, Schweiz |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schmuck |

|

Armbänder, La Téne, Schweiz |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schmuck |

|

Armbänder und Glasperlen, La Téne, Schweiz |

|

|

|

|

|

|

|

Maße

des Kessels: Durchmesser 69 cm, Höhe 42 cm

Rekonstruktion des Silbernen

Kessels von Gundestrup

n

einem Sumpf beim dänischen Ort Gundestrup fand man aufwendige gestaltete

silberne Platten. Es stellte sich heraus, dass sie zu einem grossen

keltischen Kessel gehörten. Auf den

Platten eine Art Bildergeschichte zu sehen, die das tatsächliche Leben

und die übernatürliche Welt der Kelten

darstellt. Es werden vor allem Götter aber auch Krieger und

Opferhandlungen gezeigt. n

einem Sumpf beim dänischen Ort Gundestrup fand man aufwendige gestaltete

silberne Platten. Es stellte sich heraus, dass sie zu einem grossen

keltischen Kessel gehörten. Auf den

Platten eine Art Bildergeschichte zu sehen, die das tatsächliche Leben

und die übernatürliche Welt der Kelten

darstellt. Es werden vor allem Götter aber auch Krieger und

Opferhandlungen gezeigt.

Es ist nicht klar, wo der Kessel hergestellt wurde. Möglicherweise

stammt der Kessel aus Thrakien eine

Gegend im heutigen Bulgarien und Rumänien. Die

Schmuckscheibe von Helden - die weiter in der Ausstellung zu sehen ist-

können auch von dort stammen. Einige Archäologen gehen jedoch davon aus,

dass beide Funde in Nordgallien

gefertigt wurden.

|

|

|

|

|

|

|

|

Bodenplatte |

|

Stierdarstellung

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

Ritt auf einem Fisch

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: Ausstellung MBL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

Fabelwesen

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: Ausstellung MBL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: Ausstellung MBL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: Ausstellung MBL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail innen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: Ausstellung MBL |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail innen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail innen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail außen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail außen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail außen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail außen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail außen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail außen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail außen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail außen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail innen |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Detail |

|

La Téne, 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

Foto: D. Stender, RGZM |

|

|

|

|

|

|

|

Ein Fuß in der Tür

bwohl

es weit vorn Kern der Hallstattkultur

entfernt liegt, ist das Gebiet zwischen Rhein und belgischer

Nordseeküste in der Eisenzeit

nicht isoliert. Wertvolle Importe und die Übernahme von Bräuchen belegen

Kontakte zur keltischen Kernkultur

im Süden. Dies machen vor allem die sog. Fürstenbestattungen

deutlich, die sich an den herausragenden Bestattungen ihrer

keltischen Vettern orientieren. Man

beerdigte sie in großen Grabhügeln und gab ihnen reiche Beigaben

mit in Grab: Aufwändig gemachte Schwerter und große Eimer aus Bronze.

Aus diesen Eimern (Situlen und Rippenzisten) wurde

vermutlich während eines Trinkgelages Wein getrunken. Dieses Trinkgelage

(Symposion) war ein Brauch, den man

von den Griechen übernahm. Auch

Pferde spielten offensichtlich eine große Rolle. Man spannte sie vor

vierrädrige Wagen, die den Fürsten als Repräsentationsobjekte dienten.

Anscheinend bedurfte die Selbstdarstellung der

eisenzeitlichen Elite aber bis in de beginnende

Römerzeit keiner archäologisch

erkennbaren Architektur wie etwa großer Häuser oder befestigter Höfe.

Auch die auf eine Zentralmacht verweisenden

hallstatt- und laténezeitlichen Höhenfestungen und

Stadtanlagen fehlen hier mit Ausnahme weniger Beispiele. bwohl

es weit vorn Kern der Hallstattkultur

entfernt liegt, ist das Gebiet zwischen Rhein und belgischer

Nordseeküste in der Eisenzeit

nicht isoliert. Wertvolle Importe und die Übernahme von Bräuchen belegen

Kontakte zur keltischen Kernkultur

im Süden. Dies machen vor allem die sog. Fürstenbestattungen

deutlich, die sich an den herausragenden Bestattungen ihrer

keltischen Vettern orientieren. Man

beerdigte sie in großen Grabhügeln und gab ihnen reiche Beigaben

mit in Grab: Aufwändig gemachte Schwerter und große Eimer aus Bronze.

Aus diesen Eimern (Situlen und Rippenzisten) wurde

vermutlich während eines Trinkgelages Wein getrunken. Dieses Trinkgelage

(Symposion) war ein Brauch, den man

von den Griechen übernahm. Auch

Pferde spielten offensichtlich eine große Rolle. Man spannte sie vor

vierrädrige Wagen, die den Fürsten als Repräsentationsobjekte dienten.

Anscheinend bedurfte die Selbstdarstellung der

eisenzeitlichen Elite aber bis in de beginnende

Römerzeit keiner archäologisch

erkennbaren Architektur wie etwa großer Häuser oder befestigter Höfe.

Auch die auf eine Zentralmacht verweisenden

hallstatt- und laténezeitlichen Höhenfestungen und

Stadtanlagen fehlen hier mit Ausnahme weniger Beispiele.

-

4

Das Fürstengrab von Oss, Niederlande

ca. 825 - 600

v. Chr.

n

Oss fand man unterhalb des größten Grabhügels der Niederlande (D=52

m) eine Situla (Eimerförmiges

Weinmischgefäß) aus Bronze. In ihr fanden sich Leichenbrandreste sowie

zahlreiche Grabbeigaben, darunter Trachtbestandteile und ein verbogenes

Schwert. n

Oss fand man unterhalb des größten Grabhügels der Niederlande (D=52

m) eine Situla (Eimerförmiges

Weinmischgefäß) aus Bronze. In ihr fanden sich Leichenbrandreste sowie

zahlreiche Grabbeigaben, darunter Trachtbestandteile und ein verbogenes

Schwert.

|

|

|

|

|

|

|

|

Eimer |

|

Eimer aus Bronze (Situla) Weinmischgefäß |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schwert |

|

Gekrümmtes Schert aus Eisen, Griff mit Goldeinlage. Unbrauchbar gemachte Waffen finden sich häufig in Brandgräbern und in Opferkomplexen. Sie können daher rein prktischen Zweck gehabt haben eine nachträgliche Beraubung der Toten oder der Götter zu verhindern, Darüber hinaus sind aber auch religiöse Gründe denkbar. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schwert mit Goldeinlage |

|

Detailansicht des Schwertes vom Fürstengrab von Oss, Niederlande |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rasierklinge |

|

Rasierklinge aus Eisen |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tüllenbeil |

|

Tüllenbeil aus Eisen |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schleifstein |

|

Schleifstein |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pferdegeschirr |

|

Teile eises Pferdegeschirrs aus Eisen |

|

|

|

|

|

|

|

-

5

Eimerförmige Weinmischgefäße aus Bronze (Situlae)

ca. 825 - 600 v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Situlae |

|

Situlae aus Ede (Niederlande), Oberembt (Deutschland) und Siegburg-Kaldauen (Deutschland) |

|

|

|

|

|

-

6

Wagengrab von Wuchen, Niederlande ca. 7.

Jahrhundert v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Radkappen |

|

Vier Radkappen aus Bronze (Überreste eines Vierrädrigen Wagens |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eisenschwert |

|

Fragment eines Eisenschwertes |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bronzekaschierung |

|

Fragment der Bronzekaschierung eines Wagens |

|

|

|

|

|

|

|

-

7

Reiche Gräber aus Venlo ca. 825 - 475 v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Eimer |

|

Eimer aus Bronze mit doppelten Henkel, Venlo |

|

|

|

|

|

-

8

Reiche Gräber aus Havelte - Havelterberg

Niederlande ca. 825 - 475 v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Schalle |

|

Schale, Havelte-Havelterberg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Urne |

|

Urne, Havelte-Havelterberg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pferdegeschirr (Fragmente) |

|

Teile eines Pferdegeschirrs aus Bronze, Havelte-Havelterberg |

|

|

|

|

|

|

|

-

9

Wertvolle Funde ca. 825 - 475 v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Halsring |

|

Halsring, Uddel (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wendelring |

|

Wendelring, Uddel (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Halsring |

|

Halsring (Torques), Ijmuiden (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Perlenkette |

|

Perlenkette aus Bernstein, Ijmuiden (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bronzeschwerter |

|

Bronzeschwerter aus Heusden (zweimal), Nijenbeek und Wageningen (NIederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Deponiefund mit Eisenschwert (800 - 700 v. Chr.) |

|

Schwertfragmente, Speerspitzen, Ringe und das Ende einer Schwertscheide aus Bronze, Neerharen-Rekem (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Deponiefund mit Eisenschwert (800 - 700 v. Chr.) |

|

Schwertfragmente, Speerspitzen, Ringe und das Ende einer Schwertscheide aus Bronze, Neerharen-Rekem (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Deponiefund mit Eisenschwert (800 - 700 v. Chr.) |

|

Schwertfragmente, Speerspitzen, Ringe und das Ende einer Schwertscheide aus Bronze, Neerharen-Rekem (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

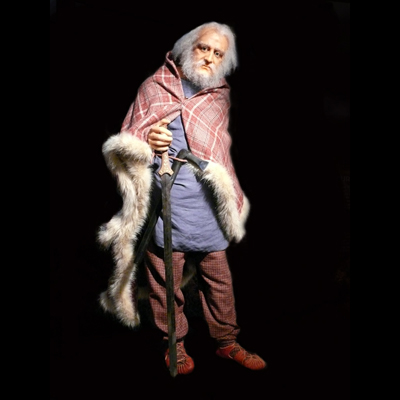

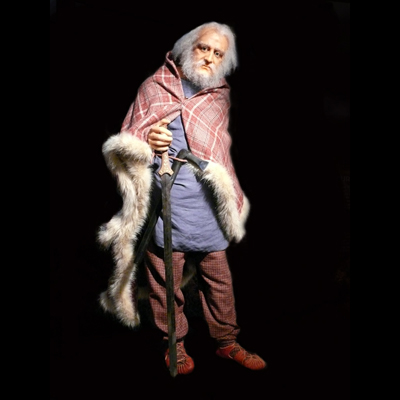

Lebensbild des Fürsten von Oss

-

Aussagen über den Leichenbrand

ei

der Leichenverbrennung des Fürsten von Oss erreichte man keine

hohe Temperatur. Aus diesem Grund blieb viel Knochenmaterial erhalten.

Eine anthropologische Untersuchung des Leichenbrandes zeigte, das

der Fürst tatsächlich ein Mann war. Er war zwischen 40 und 60 Jahre

alt. Die Wirbelsäule des Mannes war verwachsen. Solche Missbildungen

sind auch aus dem Mittelalter

bekannt, doch kommen sie vor allem bei Menschen in unseren modernen

Gesellschaften vor. Menschen, die viel sitzen, sich wenig bewegen, unter

Diabetes leiden und dick sind, haben oft ähnliche Erscheinungen.

Aus diesem Grund wird der Fürst als dicker Mensch dargestellt, dem das

Aufstehen Schwierigkeiten bereitete. Gezeigt wird eines Auswahl des

persönlichen Besitzes, den man in seiner Urne fand. Die Rekonstruktion

der Kleidung erfolgte analog zu verschiedenen

eisenzeitlichen Nachweisen von Kleidung. Die äußeren

Merkmale, sind aus Leichenbrand nicht rekonstruierbar und wurden daher

frei ergänzt. ei

der Leichenverbrennung des Fürsten von Oss erreichte man keine

hohe Temperatur. Aus diesem Grund blieb viel Knochenmaterial erhalten.

Eine anthropologische Untersuchung des Leichenbrandes zeigte, das

der Fürst tatsächlich ein Mann war. Er war zwischen 40 und 60 Jahre

alt. Die Wirbelsäule des Mannes war verwachsen. Solche Missbildungen

sind auch aus dem Mittelalter

bekannt, doch kommen sie vor allem bei Menschen in unseren modernen

Gesellschaften vor. Menschen, die viel sitzen, sich wenig bewegen, unter

Diabetes leiden und dick sind, haben oft ähnliche Erscheinungen.

Aus diesem Grund wird der Fürst als dicker Mensch dargestellt, dem das

Aufstehen Schwierigkeiten bereitete. Gezeigt wird eines Auswahl des

persönlichen Besitzes, den man in seiner Urne fand. Die Rekonstruktion

der Kleidung erfolgte analog zu verschiedenen

eisenzeitlichen Nachweisen von Kleidung. Die äußeren

Merkmale, sind aus Leichenbrand nicht rekonstruierbar und wurden daher

frei ergänzt.

Kelten zwischen Rhein und Nordsee

n

der Region zwischen Rhein und belgischer Nordseeküste

findet man viele keltische Objekte.

Zudem gibt es Hinweise, dass südlich und westlich des Rheins

keltisch gesprochen wurde. Lebten in

der nordwestlichen Tiefebene Europas also

Kelten? Folgen wir römischen

Historikern war dies nur teilweise der Fall, doch sind die antiken

Zuordnungen nicht immer eindeutig. Archäologen und Sprachforscher tun

sich noch schwerer damit die Identität einer antiken Bevölkerung zu

rekonstruieren. Sicher ist, dass die keltische

Kultur nicht über ein neues Volk in dieses Gebiet gelangte,

sondern andere Wege fand. So wurden manche Bräuche übernommen, aber auch

eigene Traditionen beibehalten. Die

Keltisierung der Gesellschaft erfolgt über einen langen

Zeitraum in unterschiedlicher Intensität. n

der Region zwischen Rhein und belgischer Nordseeküste

findet man viele keltische Objekte.

Zudem gibt es Hinweise, dass südlich und westlich des Rheins

keltisch gesprochen wurde. Lebten in

der nordwestlichen Tiefebene Europas also

Kelten? Folgen wir römischen

Historikern war dies nur teilweise der Fall, doch sind die antiken

Zuordnungen nicht immer eindeutig. Archäologen und Sprachforscher tun

sich noch schwerer damit die Identität einer antiken Bevölkerung zu

rekonstruieren. Sicher ist, dass die keltische

Kultur nicht über ein neues Volk in dieses Gebiet gelangte,

sondern andere Wege fand. So wurden manche Bräuche übernommen, aber auch

eigene Traditionen beibehalten. Die

Keltisierung der Gesellschaft erfolgt über einen langen

Zeitraum in unterschiedlicher Intensität.

Lokale Herren

or

allem die lokalen Herren und ihre Gefolgschaften waren für Neuerungen

aus dem keltischen Kerngebiet

aufgeschlossen. Sie prahlten mit schönem und exotischen Schmuck.

Mit ihren Waffen demonstrierten sie ihre Tapferkeit. Sie scheinen auch

in der Lage gewesen zu sein Schätze (Thesauri)

anzusammeln. Sie führten das Münzwesen ein und hatten Macht über

eine große Gefolgschaft. Einflüsse lassen sich vor allem aus dem

Mittelmeerraum feststellen. Von hier aus finden viele Importe ihren

Weg in den Nordwesten Europas. Auch Trinkgelage

(Symposien) mit Wein gehören dazu.

Es ist eine Welt voller politischer Bündnisse, um die Macht zu erhalten

und sie zu vergrößern. Wenn politische Mittel nicht ausreichten griff

man auch zur Gewalt. Dies belegen u. a Funde von zweirädrigen

Kampfwagen. Neben Männern, gab es auch Frauen, die eine reiche

Grabausstattung erhielten. Schließlich wurden viele keltische Objekte

geopfert, vor allem in Flüssen. or

allem die lokalen Herren und ihre Gefolgschaften waren für Neuerungen

aus dem keltischen Kerngebiet

aufgeschlossen. Sie prahlten mit schönem und exotischen Schmuck.

Mit ihren Waffen demonstrierten sie ihre Tapferkeit. Sie scheinen auch

in der Lage gewesen zu sein Schätze (Thesauri)

anzusammeln. Sie führten das Münzwesen ein und hatten Macht über

eine große Gefolgschaft. Einflüsse lassen sich vor allem aus dem

Mittelmeerraum feststellen. Von hier aus finden viele Importe ihren

Weg in den Nordwesten Europas. Auch Trinkgelage

(Symposien) mit Wein gehören dazu.

Es ist eine Welt voller politischer Bündnisse, um die Macht zu erhalten

und sie zu vergrößern. Wenn politische Mittel nicht ausreichten griff

man auch zur Gewalt. Dies belegen u. a Funde von zweirädrigen

Kampfwagen. Neben Männern, gab es auch Frauen, die eine reiche

Grabausstattung erhielten. Schließlich wurden viele keltische Objekte

geopfert, vor allem in Flüssen.

-

10

Reiche Gräber ca. 500 v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Rippenziste |

|

Rippenziste, Wijshagen (Belgien). Auf einem Urnengräberfeld im belgischen Wijshagen fanden sich mehrere herausragende Bestattungen, darunter eine mit Rippenziste, eine bei Etruskern und Kelten sehr beliebte Gefäßform |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Trense |

|

Trense aus Eisen für Pferdegeschirr, Wijshagen (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bronzeschmuck für Pferdegeschir |

|

Bronzeschmuck für Pferdegeschirr, Wijshagen (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schmuckformen |

|

Unterschiedliche Schmuckformen, Wijshagen (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Toneimer |

|

Nachahmung eines Metalltoneimers aus Ton, Kemelberg (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

-

11

Schmuck ca. 200 v. Chr. - 0

|

|

|

|

|

|

|

|

Fibel |

|

Fibel aus Eisen. Inhalt eines reichen Frauengrabes. Echt-Konigsbosch (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fußreif |

|

Fußreifen aus Bronze. Inhalt eines reichen Frauengrabes. Echt-Konigsbosch (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fußreif |

|

Fußreifen aus Bronze. Inhalt eines reichen Frauengrabes. Echt-Konigsbosch (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gürtelschnalle |

|

Gürtelschnalle aus Bronze. Inhalt eines reichen Frauengrabes. Echt-Konigsbosch (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gürtelhaken |

|

Gürtelhaken mit Öse, Heerewaarden und Kessel/Lith (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gürtelhaken |

|

Gürtelhaken mit Öse, Heerewaarden und Kessel/Lith (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Riemenbeschlag |

|

Riemenbeschlag, Kessel/Lith (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Armbänder

|

|

Armbänder, Kessel/Lith (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kamm |

|

Kamm mit kleinem Pferd als Schmuck, Kessel/Lith (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

-

12

Goldschätze ca. ca. 200 - 100 v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Goldschätze |

|

Goldener Halsring (Torques), Heerlen (Niederlande). Halsringe wie der goldene Torques aus Heerlen (NL) waren eines der Statussymbole der keltischen Gesellschaft. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Goldschätze |

|

Golschatz (Kopie) mit Münzen, Halsring und Halsringfragnmente, Beringen (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Goldschätze |

|

Goldschatz mit Münzen , Halsring und Halsringfragmenten, Niederzier (deutschland) |

|

|

|

|

|

|

|

-

14

Goldschätze ca. ca. 200 - 100 v. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Münzschatzhorte |

|

Münzschatz mit 20 Silbermünzen des Typs Triquetrium, Echt (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Münzschatzhorte |

|

Detail. Münzschatz mit 20 Silbermünzen des Typs Triquetrium, Echt (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Münzschatzhorte |

|

Detail. Münzschatz mit 93 Goldmünzen, Heers (Belgien). Die Münzen zeigen kaum Nutzungsspuren. Der Großteil der Münzen kann den Eberonen und Nervern zugeordnet werden, während die Treverer und Veliocassen mit einem Exemplar vertreten sind. Unter den Münzen befindet sich auch ein ungeprägter Rohling.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Münzschatzhorte |

|

Münzschatz mit 93 Goldmünzen, Heers (Belgien). Die Münzen zeigen kaum Nutzungsspuren. Der Großteil der Münzen kann den Eberonen und Nervern zugeordnet werden, während die Treverer und Veliocassen mit einem Exemplar vertreten sind. Unter den Münzen befindet sich auch ein ungeprägter Rohling. |

|

|

|

|

|

|

-

15

Wein Trinken ca. 475 v. Chr. - 0

|

|

|

|

|

|

|

|

Situla |

|

Situla aus Wijshagen (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Trinkhorn |

|

Rekonstruktion eines Trinkhorns |

|

|

|

|

|

|

Ackern und rackern

rotz

reich verzierter Waffen und glänzender Goldschätze wer die

keltische Gesellschaft eine Welt der

Bauern und Handwerker. Die Bevölkerung lebte zumeist mit

dem Vieh zusammen in einzeln stehenden, mehrschiffigen

Wohnstallhäusern. Daneben bestimmten kleinere Speicherbauten, die

erhöht auf Pfosten ruhten, das Bild eines Hofes. Allgemein

bewirtschaftete man kleine, auf sandigen Böden oft wabenförmig angelegte

Ackerkomplexe und begann mit der Besiedlung unzugänglicher Moor- und

Küstengebiete. Die machte eine gezielte Entwässerung und die

Erfindung wasserbautechnischer Anlagen (z.B. Düker) notwendig.

Untersuchungen belegen, dass die unterschiedlichen Landschaftsformen

eine spezialisierte, auf Austausch ausgerichtete Landwirtschaft

förderten. rotz

reich verzierter Waffen und glänzender Goldschätze wer die

keltische Gesellschaft eine Welt der

Bauern und Handwerker. Die Bevölkerung lebte zumeist mit

dem Vieh zusammen in einzeln stehenden, mehrschiffigen

Wohnstallhäusern. Daneben bestimmten kleinere Speicherbauten, die

erhöht auf Pfosten ruhten, das Bild eines Hofes. Allgemein

bewirtschaftete man kleine, auf sandigen Böden oft wabenförmig angelegte

Ackerkomplexe und begann mit der Besiedlung unzugänglicher Moor- und

Küstengebiete. Die machte eine gezielte Entwässerung und die

Erfindung wasserbautechnischer Anlagen (z.B. Düker) notwendig.

Untersuchungen belegen, dass die unterschiedlichen Landschaftsformen

eine spezialisierte, auf Austausch ausgerichtete Landwirtschaft

förderten.

Auf den Höfen stellte man Milchprodukte, Textilien und

Keramik her und bearbeitete Holz. Darüber hinaus führte man im

Umfeld der Höfe auch handwerkliche Tätigkeiten aus. Hierzu zählen die

Herstellung und Verarbeitung von Eisen, die Gewinnung von Nordseesalz

und das Anfertigen von Glassschmuck.

-

16

Im Umfeld des Hofes ca. 825 v. Chr. - 0

|

|

|

|

|

|

|

|

Pflugschuhe |

|

Pfluschuhe aus Eisen, Kessel/Lith, Velsen-Sant-Poort, Horst (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sicheln |

|

Sicheln aus Eisen, Kessel/Lith (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bronzehaken |

|

Bronzehaken, Nimwegen (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tonsieb |

|

Tonsieb, Joeswerd (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Käseform |

|

Käseform aus Ton, Ekeren-Het Laar (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Holzlöffel |

|

Holzlöffel, Anjum (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Messer |

|

Messer aus Feuerstein zum Ausschneiden von Soden und eine Sichel aus Bronze, Heilo (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

-

17

Metallbearbeitung ca. 825 v. Chr. - 100 n. Chr.

|

|

|

|

|

|

|

|

Tüllenbeil (Detail) |

|

Tüllenbeile aus Eisen, Kessel/Lith, Roermond (Niederlande) und Eschweiler-Laurenzberg (Deutschland) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Schmelztiegel |

|

Schmelztiegel für dem Metallguss, Maasland (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Steinhammer |

|

Steinhammer, diente möglicherweise zur Eisenbearbeitung |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eisenbarren |

|

Eisenbarren, Horst (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Werkzeuge |

|

Werkzeuge zur Metallbearbeitung, Eschweiler-Laurenzberg und Eschweiler-Lohnen, (DEutschland) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Beil |

|

Beil aus Bronze vom Typ Geistingen, Nimwegen (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tüllenbeil (Detail) |

|

Tüllenbeile aus Eisen, Kessel/Lith, Roermond (Niederlande) und Eschweiler-Laurenzberg (Deutschland) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tüllenbeil (Detail) |

|

Tüllenbeile aus Eisen, Kessel/Lith, Roermond (Niederlande) und Eschweiler-Laurenzberg (Deutschland) |

|

|

|

|

|

|

|

-

18

Handwerk ca. 825 v. Chr. - 0

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Wolle und Textilien aus Wurten Usquert und Dokkum-Berg Sion (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Webgewichte aus Lehm, Dronrijp, Lieden, Valburg, Hilversum und unbekannter Fundort (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Spinnwirtel aus Ton, Wiewerd (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Spindel aus Holz und Nadel aus den Wurten, Ferwerd (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Eisenmesser für die Lederbearbeitung, Beegden (Niederlande) und Eschweiler-Laurenzberg (Deutschland) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Eisenpfriem, Eschweiler-Laurenzberg (Deutschland) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Zwei Lederschuhe, Weerdinge (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Armbandfragmente aus Glas, Nimwegen und Umgebung |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Handwerk, ca. 825 v. Chr. - 0 |

|

Armband aus Glas, Vlaardingen (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

-

19

Objekte aus Holz und Eisen ca. 825 v. Chr. - 0

|

|

|

|

|

|

|

|

Giebelschmuck |

|

Giebelschmuck eines Hauses, Oss (NIederlande) Möglicherweise mit unheilabwehrender Bedeutung |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Spaten |

|

Spaten, Spijkenisse, Nederwert (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Läusekamm |

|

Läusekamm mit Laus, Vlaardingen (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bumerang |

|

Bumerang, Vlaardingen (Niederlande) und Köln-Porz (Deutschland) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eisenmeißel |

|

Eisenmeißel, Beegden (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Deckel |

|

Deckel für einen Topf oder Schale, Rottum (Niederlande) |

|

|

|

|

|

|

|

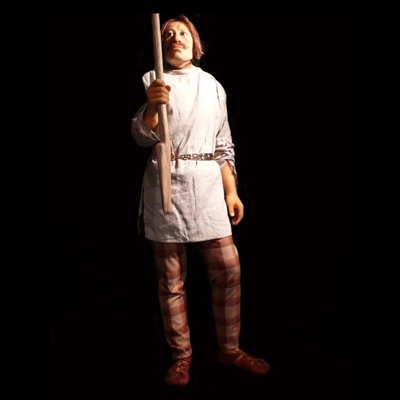

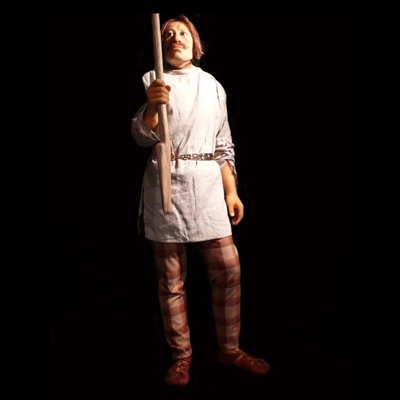

Lebensbild einer keltischen Familie

ber

die Familienzusammensetzung in der Eisenzeit

wissen wir wenig. Es ist nicht genau bekannt, wie viele Kinder eine

Familie besaß. Hier ist eine bäuerliche Familie dargestellt, die nach

der gemeinsamen Mahlzeit ihren Tätigkeiten nachgeht. Der Bauer ist auf

dem Weg zum Acker, während die Bäuerin bei ihrem ersten Kind bleibt,

sich der Herstellung von Textilien widmet und das spielende Kind

beaufsichtigt. Die Rekonstruktion von Kleidung und Schmuck erfolgte auf

Grundlage archäologischer Untersuchungen verschiedener Fundorte. ber

die Familienzusammensetzung in der Eisenzeit

wissen wir wenig. Es ist nicht genau bekannt, wie viele Kinder eine

Familie besaß. Hier ist eine bäuerliche Familie dargestellt, die nach

der gemeinsamen Mahlzeit ihren Tätigkeiten nachgeht. Der Bauer ist auf

dem Weg zum Acker, während die Bäuerin bei ihrem ersten Kind bleibt,

sich der Herstellung von Textilien widmet und das spielende Kind

beaufsichtigt. Die Rekonstruktion von Kleidung und Schmuck erfolgte auf

Grundlage archäologischer Untersuchungen verschiedener Fundorte.

Überregionale Kontakte

m Laufe der Eisenzeit

findet die ausschließlich auf Eigenversorgung ausgerichtete

Agrargesellschaft ihr Ende. In kleinem Ausmaß und über relativ kurze

Entfernungen wurden Agrarprodukte gehandelt, so Ackerbauprodukte in

Gebiete, wo Viehzucht überwog und umgekehrt. m Laufe der Eisenzeit

findet die ausschließlich auf Eigenversorgung ausgerichtete

Agrargesellschaft ihr Ende. In kleinem Ausmaß und über relativ kurze

Entfernungen wurden Agrarprodukte gehandelt, so Ackerbauprodukte in

Gebiete, wo Viehzucht überwog und umgekehrt.

Auch von weiter entfernt liegenden Gegenden kamen besondere

Gebrauchsgüter: Mahlsteine aus der Eifel, Keramik aus

Nordfrankreich und Südbelgien sowie Silexsicheln aus

Helgoland.

Auch die mediterrane Welt lieferte wertvolle Güter. Oft betrifft dies

Dinge, die Status verleihen:

Wein für Trinkgelage und kostbare Gegenstände, mit denen die lokalen

Herren prahlen konnten:

Waffen Schmuck, silberne und goldene Gefäße. Auch Kostbarkeiten aus

anderen keltischen Gebieten fanden ihren Weg in die

nordwesteuropäische Tiefebene. Möglicherweise verstärkte die

Kontrolle über diese Luxusgüter die Machtposition der lokalen Herren.

-

20

Salz ca. 825 v. Chr. - 0

|

|

|

|

|

|

|

|

Salz |

|

Tonhalbröhren als Verpackungsmaterial für Salz, Monster und Sittard (Niederlande) |

|

|

|

|

|

-

21

Handel und internationale Kontakte ca. 600 v. Chr. - 300

|

|

|

|

|

|

|

|

Keramik |

|

Fragment griechisch-attischer Keramik, Kemmelberg (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eimer |

|

Eimer aus Marnekeramik. Marnekeramik ist eine von grichisch-medeteranem Geschmack beeinflußte Keramik aus Nordfrankreich (am Fluß Marne) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Keramikscherbe |

|

Örtlich gefertigte Keramik, Kemmelberg (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Keramikscherbe |

|

Örtlich gefertigte Keramik, Kemmelberg (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Perle und Blattgold |

|

Perle und Platte aus Blattgold, Kemmelberg (Belgien) |

|

|

|

|

|

|

|

Ergebnisseite:

1 2

vorwärts

Für die Genehmigung zur Veröffentlichung der Texte

und Fotos, bedankt sich der Verf. beim Museumsdirektor vom Museum

Burg Linn Dr. Christoph Reichmann.

zurück zu News |

![]() bwohl

es weit vorn Kern der Hallstattkultur

entfernt liegt, ist das Gebiet zwischen Rhein und belgischer

Nordseeküste in der Eisenzeit

nicht isoliert. Wertvolle Importe und die Übernahme von Bräuchen belegen

Kontakte zur keltischen Kernkultur

im Süden. Dies machen vor allem die sog. Fürstenbestattungen

deutlich, die sich an den herausragenden Bestattungen ihrer

keltischen Vettern orientieren. Man

beerdigte sie in großen Grabhügeln und gab ihnen reiche Beigaben

mit in Grab: Aufwändig gemachte Schwerter und große Eimer aus Bronze.

Aus diesen Eimern (Situlen und Rippenzisten) wurde

vermutlich während eines Trinkgelages Wein getrunken. Dieses Trinkgelage

(Symposion) war ein Brauch, den man

von den Griechen übernahm. Auch

Pferde spielten offensichtlich eine große Rolle. Man spannte sie vor

vierrädrige Wagen, die den Fürsten als Repräsentationsobjekte dienten.

Anscheinend bedurfte die Selbstdarstellung der

eisenzeitlichen Elite aber bis in de beginnende

Römerzeit keiner archäologisch

erkennbaren Architektur wie etwa großer Häuser oder befestigter Höfe.

Auch die auf eine Zentralmacht verweisenden

hallstatt- und laténezeitlichen Höhenfestungen und

Stadtanlagen fehlen hier mit Ausnahme weniger Beispiele.

bwohl

es weit vorn Kern der Hallstattkultur

entfernt liegt, ist das Gebiet zwischen Rhein und belgischer

Nordseeküste in der Eisenzeit

nicht isoliert. Wertvolle Importe und die Übernahme von Bräuchen belegen

Kontakte zur keltischen Kernkultur

im Süden. Dies machen vor allem die sog. Fürstenbestattungen

deutlich, die sich an den herausragenden Bestattungen ihrer

keltischen Vettern orientieren. Man

beerdigte sie in großen Grabhügeln und gab ihnen reiche Beigaben

mit in Grab: Aufwändig gemachte Schwerter und große Eimer aus Bronze.

Aus diesen Eimern (Situlen und Rippenzisten) wurde

vermutlich während eines Trinkgelages Wein getrunken. Dieses Trinkgelage

(Symposion) war ein Brauch, den man

von den Griechen übernahm. Auch

Pferde spielten offensichtlich eine große Rolle. Man spannte sie vor

vierrädrige Wagen, die den Fürsten als Repräsentationsobjekte dienten.

Anscheinend bedurfte die Selbstdarstellung der

eisenzeitlichen Elite aber bis in de beginnende

Römerzeit keiner archäologisch

erkennbaren Architektur wie etwa großer Häuser oder befestigter Höfe.

Auch die auf eine Zentralmacht verweisenden

hallstatt- und laténezeitlichen Höhenfestungen und

Stadtanlagen fehlen hier mit Ausnahme weniger Beispiele.

![]()

![]() n

Oss fand man unterhalb des größten Grabhügels der Niederlande (D=52

m) eine Situla (Eimerförmiges

Weinmischgefäß) aus Bronze. In ihr fanden sich Leichenbrandreste sowie

zahlreiche Grabbeigaben, darunter Trachtbestandteile und ein verbogenes

Schwert.

n

Oss fand man unterhalb des größten Grabhügels der Niederlande (D=52

m) eine Situla (Eimerförmiges

Weinmischgefäß) aus Bronze. In ihr fanden sich Leichenbrandreste sowie

zahlreiche Grabbeigaben, darunter Trachtbestandteile und ein verbogenes

Schwert.![]() ei

der Leichenverbrennung des Fürsten von Oss erreichte man keine

hohe Temperatur. Aus diesem Grund blieb viel Knochenmaterial erhalten.

Eine anthropologische Untersuchung des Leichenbrandes zeigte, das

der Fürst tatsächlich ein Mann war. Er war zwischen 40 und 60 Jahre

alt. Die Wirbelsäule des Mannes war verwachsen. Solche Missbildungen

sind auch aus dem Mittelalter

bekannt, doch kommen sie vor allem bei Menschen in unseren modernen

Gesellschaften vor. Menschen, die viel sitzen, sich wenig bewegen, unter

Diabetes leiden und dick sind, haben oft ähnliche Erscheinungen.

Aus diesem Grund wird der Fürst als dicker Mensch dargestellt, dem das

Aufstehen Schwierigkeiten bereitete. Gezeigt wird eines Auswahl des

persönlichen Besitzes, den man in seiner Urne fand. Die Rekonstruktion

der Kleidung erfolgte analog zu verschiedenen

eisenzeitlichen Nachweisen von Kleidung. Die äußeren

Merkmale, sind aus Leichenbrand nicht rekonstruierbar und wurden daher

frei ergänzt.

ei

der Leichenverbrennung des Fürsten von Oss erreichte man keine

hohe Temperatur. Aus diesem Grund blieb viel Knochenmaterial erhalten.

Eine anthropologische Untersuchung des Leichenbrandes zeigte, das

der Fürst tatsächlich ein Mann war. Er war zwischen 40 und 60 Jahre

alt. Die Wirbelsäule des Mannes war verwachsen. Solche Missbildungen

sind auch aus dem Mittelalter

bekannt, doch kommen sie vor allem bei Menschen in unseren modernen

Gesellschaften vor. Menschen, die viel sitzen, sich wenig bewegen, unter

Diabetes leiden und dick sind, haben oft ähnliche Erscheinungen.

Aus diesem Grund wird der Fürst als dicker Mensch dargestellt, dem das

Aufstehen Schwierigkeiten bereitete. Gezeigt wird eines Auswahl des

persönlichen Besitzes, den man in seiner Urne fand. Die Rekonstruktion

der Kleidung erfolgte analog zu verschiedenen

eisenzeitlichen Nachweisen von Kleidung. Die äußeren

Merkmale, sind aus Leichenbrand nicht rekonstruierbar und wurden daher

frei ergänzt.

![]() n

der Region zwischen Rhein und belgischer Nordseeküste

findet man viele keltische Objekte.

Zudem gibt es Hinweise, dass südlich und westlich des Rheins

keltisch gesprochen wurde. Lebten in

der nordwestlichen Tiefebene Europas also

Kelten? Folgen wir römischen

Historikern war dies nur teilweise der Fall, doch sind die antiken

Zuordnungen nicht immer eindeutig. Archäologen und Sprachforscher tun

sich noch schwerer damit die Identität einer antiken Bevölkerung zu

rekonstruieren. Sicher ist, dass die keltische

Kultur nicht über ein neues Volk in dieses Gebiet gelangte,

sondern andere Wege fand. So wurden manche Bräuche übernommen, aber auch

eigene Traditionen beibehalten. Die

Keltisierung der Gesellschaft erfolgt über einen langen

Zeitraum in unterschiedlicher Intensität.

n

der Region zwischen Rhein und belgischer Nordseeküste

findet man viele keltische Objekte.

Zudem gibt es Hinweise, dass südlich und westlich des Rheins

keltisch gesprochen wurde. Lebten in

der nordwestlichen Tiefebene Europas also

Kelten? Folgen wir römischen

Historikern war dies nur teilweise der Fall, doch sind die antiken

Zuordnungen nicht immer eindeutig. Archäologen und Sprachforscher tun

sich noch schwerer damit die Identität einer antiken Bevölkerung zu

rekonstruieren. Sicher ist, dass die keltische

Kultur nicht über ein neues Volk in dieses Gebiet gelangte,

sondern andere Wege fand. So wurden manche Bräuche übernommen, aber auch

eigene Traditionen beibehalten. Die

Keltisierung der Gesellschaft erfolgt über einen langen

Zeitraum in unterschiedlicher Intensität.

![]()

![]() or

allem die lokalen Herren und ihre Gefolgschaften waren für Neuerungen

aus dem keltischen Kerngebiet

aufgeschlossen. Sie prahlten mit schönem und exotischen Schmuck.

Mit ihren Waffen demonstrierten sie ihre Tapferkeit. Sie scheinen auch

in der Lage gewesen zu sein Schätze (Thesauri)

anzusammeln. Sie führten das Münzwesen ein und hatten Macht über

eine große Gefolgschaft. Einflüsse lassen sich vor allem aus dem

Mittelmeerraum feststellen. Von hier aus finden viele Importe ihren

Weg in den Nordwesten Europas. Auch Trinkgelage

(Symposien) mit Wein gehören dazu.

Es ist eine Welt voller politischer Bündnisse, um die Macht zu erhalten

und sie zu vergrößern. Wenn politische Mittel nicht ausreichten griff

man auch zur Gewalt. Dies belegen u. a Funde von zweirädrigen

Kampfwagen. Neben Männern, gab es auch Frauen, die eine reiche

Grabausstattung erhielten. Schließlich wurden viele keltische Objekte

geopfert, vor allem in Flüssen.

or

allem die lokalen Herren und ihre Gefolgschaften waren für Neuerungen

aus dem keltischen Kerngebiet

aufgeschlossen. Sie prahlten mit schönem und exotischen Schmuck.

Mit ihren Waffen demonstrierten sie ihre Tapferkeit. Sie scheinen auch

in der Lage gewesen zu sein Schätze (Thesauri)

anzusammeln. Sie führten das Münzwesen ein und hatten Macht über

eine große Gefolgschaft. Einflüsse lassen sich vor allem aus dem

Mittelmeerraum feststellen. Von hier aus finden viele Importe ihren

Weg in den Nordwesten Europas. Auch Trinkgelage

(Symposien) mit Wein gehören dazu.

Es ist eine Welt voller politischer Bündnisse, um die Macht zu erhalten

und sie zu vergrößern. Wenn politische Mittel nicht ausreichten griff

man auch zur Gewalt. Dies belegen u. a Funde von zweirädrigen

Kampfwagen. Neben Männern, gab es auch Frauen, die eine reiche

Grabausstattung erhielten. Schließlich wurden viele keltische Objekte

geopfert, vor allem in Flüssen.

![]()

![]() rotz

reich verzierter Waffen und glänzender Goldschätze wer die

keltische Gesellschaft eine Welt der

Bauern und Handwerker. Die Bevölkerung lebte zumeist mit

dem Vieh zusammen in einzeln stehenden, mehrschiffigen

Wohnstallhäusern. Daneben bestimmten kleinere Speicherbauten, die

erhöht auf Pfosten ruhten, das Bild eines Hofes. Allgemein

bewirtschaftete man kleine, auf sandigen Böden oft wabenförmig angelegte

Ackerkomplexe und begann mit der Besiedlung unzugänglicher Moor- und

Küstengebiete. Die machte eine gezielte Entwässerung und die

Erfindung wasserbautechnischer Anlagen (z.B. Düker) notwendig.

Untersuchungen belegen, dass die unterschiedlichen Landschaftsformen

eine spezialisierte, auf Austausch ausgerichtete Landwirtschaft

förderten.

rotz

reich verzierter Waffen und glänzender Goldschätze wer die

keltische Gesellschaft eine Welt der

Bauern und Handwerker. Die Bevölkerung lebte zumeist mit

dem Vieh zusammen in einzeln stehenden, mehrschiffigen

Wohnstallhäusern. Daneben bestimmten kleinere Speicherbauten, die

erhöht auf Pfosten ruhten, das Bild eines Hofes. Allgemein

bewirtschaftete man kleine, auf sandigen Böden oft wabenförmig angelegte

Ackerkomplexe und begann mit der Besiedlung unzugänglicher Moor- und

Küstengebiete. Die machte eine gezielte Entwässerung und die

Erfindung wasserbautechnischer Anlagen (z.B. Düker) notwendig.

Untersuchungen belegen, dass die unterschiedlichen Landschaftsformen

eine spezialisierte, auf Austausch ausgerichtete Landwirtschaft

förderten. ![]()

![]() ber

die Familienzusammensetzung in der Eisenzeit

wissen wir wenig. Es ist nicht genau bekannt, wie viele Kinder eine

Familie besaß. Hier ist eine bäuerliche Familie dargestellt, die nach

der gemeinsamen Mahlzeit ihren Tätigkeiten nachgeht. Der Bauer ist auf

dem Weg zum Acker, während die Bäuerin bei ihrem ersten Kind bleibt,

sich der Herstellung von Textilien widmet und das spielende Kind

beaufsichtigt. Die Rekonstruktion von Kleidung und Schmuck erfolgte auf

Grundlage archäologischer Untersuchungen verschiedener Fundorte.

ber

die Familienzusammensetzung in der Eisenzeit

wissen wir wenig. Es ist nicht genau bekannt, wie viele Kinder eine

Familie besaß. Hier ist eine bäuerliche Familie dargestellt, die nach

der gemeinsamen Mahlzeit ihren Tätigkeiten nachgeht. Der Bauer ist auf

dem Weg zum Acker, während die Bäuerin bei ihrem ersten Kind bleibt,

sich der Herstellung von Textilien widmet und das spielende Kind

beaufsichtigt. Die Rekonstruktion von Kleidung und Schmuck erfolgte auf

Grundlage archäologischer Untersuchungen verschiedener Fundorte.

![]() m Laufe der Eisenzeit

findet die ausschließlich auf Eigenversorgung ausgerichtete

Agrargesellschaft ihr Ende. In kleinem Ausmaß und über relativ kurze

Entfernungen wurden Agrarprodukte gehandelt, so Ackerbauprodukte in

Gebiete, wo Viehzucht überwog und umgekehrt.

m Laufe der Eisenzeit

findet die ausschließlich auf Eigenversorgung ausgerichtete

Agrargesellschaft ihr Ende. In kleinem Ausmaß und über relativ kurze

Entfernungen wurden Agrarprodukte gehandelt, so Ackerbauprodukte in

Gebiete, wo Viehzucht überwog und umgekehrt. ![]()